Mietminderung durch Schimmelschäden

Anleitung zur ökologischen Schimmelsanierung

Schimmel in der Wohnung – Entstehung & Vorbeugung

Oftmals bleibt der Auslöser für Krankheitssymptome wie Kopfschmerzen, Schwindel oder Schnupfen ungeklärt. Dabei liegt eine mögliche Ursache häufig direkt in unserem Zuhause: an der Wand, an den Fugen, an Holzbalken und vielen weiteren Oberflächen kann sich Schimmel bilden, der oft nicht als Ursache für zahlreiche Krankheitsbeschwerden wahrgenommen wird. Das liegt unter anderem daran, dass dieser Pilz nicht immer auf den ersten Blick sichtbar ist, denn er entsteht auch in Hohlräumen oder hinter Möbeln, wo er sich meist nur durch den unangenehmen muffigen Geruch bemerkbar macht. Wenn der Schimmelpilz sichtbar wird, hat er sich oftmals schon über längere Zeit im Material angesiedelt, denn das allgemein bekannte Erscheinungsbild der charakteristischen Flecken ist nur das Myzel des Pilzes, das an die Oberfläche tritt.

Schimmelpilze kommen auch in der Natur vor und haben dort eine unglaublich wichtige Funktion: Sie ernähren sich von organischem Material und zersetzen es dabei, was diese Pilze zu einem bedeutenden Element im natürlichen Kreislauf macht. Allerdings können Schimmelpilze nicht nur organische Substanzen zersetzen, sondern auch fast jedes Baumaterial, wodurch sie zu einer Gefahr im Wohnraum werden können. Wenn beispielsweise Holzbalken von Schimmel betroffen sind, kann die Stabilität des Hauses gefährdet sein. Außerdem geben Schimmelpilze Mykotoxine ab, also Schimmelpilzgifte, die gesundheitlichen Beschwerden hervorrufen können und langfristig den Körper schädigen.

Entstehung von Schimmel

Schimmelpilze bilden mikroskopisch kleine Sporen aus, die sie in die Luft abgeben. Diese Sporen sind in jedem Wohnraum vorhanden, aber der eigentliche Pilz bildet sich nur bei geeigneten Bedingungen und auf passendem Nährboden aus. Allerdings ist Schimmel in Bezug auf geeignete Nährböden sehr anspruchslos, weshalb er so weit verbreitet ist. Selbst Hausstaub kann in Kombination mit der passenden Luftfeuchte bereits als Nährboden für Schimmel genügen. Wenn Schimmelsporen einmal vorhanden sind, überleben sie auch bei Trockenheit mehrere Monate oder sogar Jahre. Schimmel wächst ohne Feuchtigkeit zwar nicht weiter, aber einige Schimmelsporen verharren auch ohne Wasser mehr als 15 Jahre im Material. Für den Menschen wird das Problem erst sichtbar, wenn das Myzel des Pilzes an die Oberfläche der befallenen Materialien tritt. Farbige, oft schwarze oder braune Flecken, sowie ein unangenehmer, muffiger Geruch können sich dann entwickeln.

Schimmelbildung und Luftfeuchtigkeit

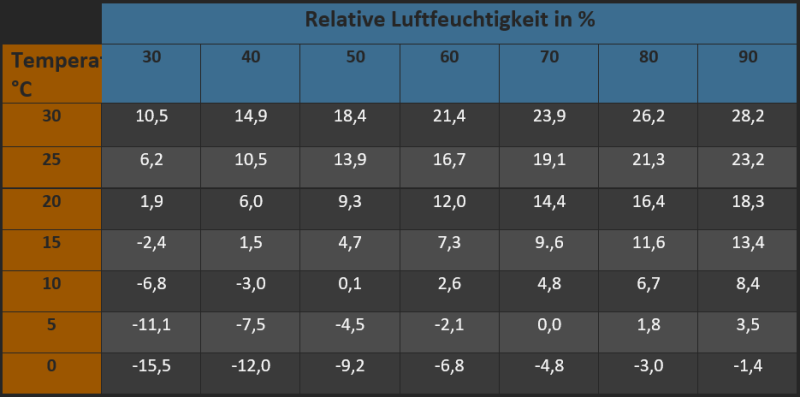

Hohe Luftfeuchtigkeit bildet die Grundlage für Schimmelentwicklung in Wohnräumen. Hat die relative Luftfeuchtigkeit 100 % erreicht, ist die Luft gesättigt und kann keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Warme Luft kann dabei mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen als kalte Luft, denn die Geschwindigkeit der Atom- und Molekülbewegung ist temperaturabhängig. Wenn nun die Temperatur sinkt, so dass die Luft weniger Wasser aufnehmen kann, oder die Feuchtigkeit noch weiter ansteigt, kondensiert das Wasser. Der sogenannte Taupunkt gibt die Temperatur an, ab welcher Wasser bei einer bestimmten Luftfeuchte kondensiert. Wenn also bei einer Raumtemperatur von 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 60 % die Lufttemperatur an bestimmten Oberflächen weniger als 12 °C beträgt, dann ist der Taupunkt unterschritten und Kondenswasser bildet sich. Daher sind vor allem schlecht gedämmte Außenwände anfällig für Schimmelbildung.

Schimmelpilze im Wohnraum

Quelle: https://www.wetteronline.de/wetterlexikon/taupunkt

Info:

Eine häufige Ursache für die Entstehung von Schimmel sind Wärmebrücken, da sie ideale Bedingungen für die Bildung von Kondenswasser bieten. Wärmebrücken sind Stellen in der Baustruktur, an denen die Wärme stärker nach außen durchdringen kann als an den umliegenden Bereichen. Dies liegt häufig daran, dass unterschiedlich gut dämmenden Materialien nebeneinander verbaut werden, wodurch starke Temperaturunterschiede in der Luft über den Oberflächen entstehen. Daher sollte bereits bei der Bauplanung eine gleichmäßig installierte Dämmung angestrebt werden.

Entstehung von Schimmel in der Wohnung

15 bis 30 °C ist die ideale Temperaturspanne für Schimmelbildung, weshalb man ihn auch besonders in Wohnräumen so oft vorfindet. Ist der Taupunkt im Wohnraum unterschritten, setzt sich das Tauwasser an kühleren Oberflächen wie Wänden ab. Neben der Schimmelbildung durch Kondenswasser, kann auch direkter Wasserkontakt wie bei baulichen Schäden durch kaputte Leitungen, Risse im Mauerwerk oder undichte Dächer die Ursache sein. Die meisten Schimmelpilzarten siedeln sich für gewöhnlich bei 80 bis 85 % Luftfeuchtigkeit an, allerdings geben sich einige Arten bereits mit weniger Feuchtigkeit zufrieden. Daher sollte dauerhafte Feuchtigkeit von mehr als 70 % in allen Innenräumen vermieden werden, damit keine feuchten Stellen und Schimmel entstehen.

Info: Besonders entscheidend ist der Temperaturunterschied zwischen der Luft in Wandnähe und der Luft im Innenraum. Dieser sollte möglichst geringgehalten werden, damit sich kein Kondenswasser bildet. Eine gleichmäßige Raumtemperatur kann durch gute Dämmung und gleichmäßiges Heizen erreicht werden.

Arten von Schimmel

Es werden über 250.000 Schimmelpilzarten vermutet, davon gibt es für etwa 100.000 Arten eine Beschreibung. Nicht alle davon sind giftig und treten in Wohnräumen auf. Grüner, weißer und schwarzer Schimmel sind die häufigsten Schimmelarten, die man in Gebäuden findet. Allerdings können sich verschiede Schimmelarten auch in Kombination miteinander entwickeln oder sich mit der Zeit zu einer andersfarbigen Schimmelart entwickeln. Folgende giftige Schimmelarten sind in Wohnräumen am häufigsten vorzufinden:

Schwarzer Schimmel

Der wohl bekannteste Schimmelpilz ist der schwarze Schimmel. Dieser wird jedoch nicht durch einen bestimmten Pilz ausgelöst, sondern fasst circa 40 Arten zusammen, die schwarzen, meist kreisförmigen, Schimmel bilden können. Diese Schimmelart findet sich häufig in Badezimmern oder Küchen, da ein warmes, feuchtes Klima optimale Bedingungen für diesen Pilz darstellt. Dennoch ist er sehr resistent gegenüber großen Temperaturunterschieden und kann Temperaturen von 6 °C bis 45 °C problemlos aushalten, wodurch er sehr hartnäckig und meist schwer zu entfernen ist.

Eine spezielle Gattung, die „Alternaria alternata“, kann auch ohne direkten Kontakt körperliche Reaktionen auslösen kann. Diese Reaktionen werden von einem Pilzgift, oder auch Mykotoxin, hervorgerufen, welches zu Atemnot, Augenrötungen, laufender Nase und anderen Allergiesymptomen führen kann. Jedoch ist diese bestimmte Gattung selten in Wohnräumen zu finden.

Grüner Schimmel

Der am weitesten verbreitete Schimmel ist der grüne Schimmel (Aspergillus fumigatus). Der Pilz setzt die Schimmelpilzgifte Fumagillin und Gliotoxin frei, die ein Gesundheitsrisiko für den Menschen darstellen. Diese Gifte sind immunschwächend und damit besonders für Menschen mit bereits angegriffenen Immunsystemen gefährlich. Neben dem Auslösen von Allergien können die Sporen auch das Lungengewebe befallen und nachträglich schädigen. Zusätzlich zu kalten, feuchten Wohnflächen tritt dieser Pilz auch häufig auf Lebensmitteln oder Blumenerde auf.

Weißer Schimmel

Durch seine weiße Färbung bleibt weißer Schimmel an vielen hellen Oberflächen lange unentdeckt und stellt dadurch eine Gefahr da. Diese Schimmelart wird oft erst bemerkt, wenn sie sich zu schwarzem Schimmel entwickelt. Weißer Schimmel wächst oft an Decken oder am Fußboden, kann aber auch an Möbeln zu finden sein. Nicht immer handelt es sich jedoch um weißen Schimmel, wenn weißer Belag auftritt, denn Salzrückstände, Schwämme oder Kalk sind ihm äußerlich sehr ähnlich.

Gelber Schimmel

Der gelb-grüne Schimmel (Aspergillus flavus) gibt bei seinem Stoffwechsel das Gift Aflatoxin an seine Umwelt ab, welches beim Menschen unter anderem Krebs in der Leber und Herzversagen hervorrufen kann. Gelber Schimmel wird aufgrund seiner unauffälligen Färbung in Wohnräumen meist recht spät erkannt. Jedoch kann man sagen, dass die Ansiedlung des Pilzes aufgrund der hohen Hygienestandards in Industrieländern eher selten ist.

Roter Schimmel

Der rote Schimmel (Neurospora sitophila) findet sich vorwiegend auf Getreideprodukten und Obst, da Kohlenhydrate und Zucker für ihn eine sehr gute Grundlage bilden. Bei Baumaterialien findet man ihn vorwiegend in zellulosehaltigen Materialien. Insbesondere Papiertapete, aber auch Pappe und Holz stellen eine ideale Nahrungsgrundlage für den Schimmelpilz dar. Diese Schimmelart wächst sehr schnell und bildet häufig einen schleimigen Belag. Durch roten Schimmel bedingte Erkrankungen treten häufig in der Lunge auf und können beispielsweise Asthma auslösen oder verschlimmern.

WICHTIG!

Für die genaue Bestimmung ist ein Gutachten von geschultem Fachpersonal unverzichtbar! Die Farbe des Schimmels lässt keine genaue Bestimmung der Schimmelart zu. So kann roter Schimmel in Kombination mit anderen Arten auftreten, oder schwarzer Schimmel ebenfalls rote Sporen enthalten. Daher lässt nur ein professionelles Gutachten eine zuverlässige Aussage über die Ursache, das Ausmaß und die Art des Schimmels zu. Des Weiteren kann der Gutachter geeignete Maßnahmen bestimmen, die man zum Teil auch in Eigenleistung zur Schimmelbekämpfung durchführen kann.

Beispiele möglicher Folgen und Symptome von Schimmelpilzen:

- Kopfschmerzen

- Konzentrations- und Gedächtnisstörungen

- Erkältungssymptome wie Reizhusten oder Halsschmerzen

- Augenreizungen und/oder Hautreizungen

- Kurzatmigkeit bis hin zu Luftnot und Asthma-Giemen

- Fieber, Gelenk- und Gliederschmerzen

- Reizbarkeit und Nervosität

- Schwindel

- Übelkeit und Brechreiz

- Bauchschmerzen

- evtl. Haarverlust

… und zahlreiche weitere Beschwerden

Schimmel in der Wohnung wirksam vorbeugen

Damit Schimmel gar nicht erst entsteht und eine kostspielige und umfangreiche Schimmelsanierung nötig wird, gibt es einige hilfreiche Maßnahmen. Vor allem die Eigenschaften des Baumaterials, wie dessen Luftdurchlässigkeit, aber auch eine effektive Lüft- und Heiztechnik sind wichtig, um den Wohnraum vor ungewollter Pilzbildung zu schützen.

| Schimmelvorbeugend | Schimmelfördernd |

| Kurzes Stoßlüften | Dauerhaftes Lüften |

| Fenster vollständig öffnen | Fenster ankippen |

| Natürliche Baumaterialien | Synthetische Baumaterialien |

| Luftdurchlässige Dämmung | Luftdichte Dämmung |

| Gleichmäßiges Heizen in allen Räumen | Hohe Temperaturunterschiede zwischen den Räumen |

| Mindestens 16 °C in allen Räumen | Räume gar nicht beheizen |

Atmungsaktive Baumaterialien gegen Schimmel in der Wohnung

Schimmelbildung wird begünstigt durch schlechte Durchlüftung der Räume und einen hohen Unterschied zwischen Lufttemperatur an den Wänden, verglichen mit der Lufttemperatur im Innenraum. Daher sind Gebäude, bei denen mit nicht atmungsaktivem Material wie Beton und Gipskartonplatten oder chemischen Wandanstrichen gearbeitet wurde, besonders anfällig für Schimmelbildung. Durch die Verwendung von atmungsaktiven Materialien ist es möglich, den Schimmelpilzen ihre Nahrungsgrundlage zu entziehen. Allen voran ökologische Baustoffe wie Kalk und Silikat eignen sich zur Schimmelvorbeugung. Kalk und Silikat haben diffusionsoffene Eigenschaften und verhindern somit das Anstauen von Feuchtigkeit. Daher ist die Verwendung von Produkten wie Silikatfarben, Kalkfarben und Kalkputzen eine effektive Maßnahme, um Schimmel keinen Nährboden zu bieten. Zusätzlich gibt es auch spezielle Anti-Schimmel-Farbe, die eine schimmelhemmende Wirkung hat und ein angenehmes Raumklima fördert.

Ökologische Dämmstoffe verbessern die Feuchtigkeitsregulierung

Weiterhin ist eine gute Dämmung der Außenwände wichtig, damit die Luft an den Wänden nicht deutlich kälter ist als die restliche Raumluft. Wenn der Temperaturunterschied zu groß ist und die Luft gesättigt ist, kann sich Kondenswasser an den Oberflächen bilden. Dieses sogenannte Tauwasser entsteht erst dann, wenn der bereits erwähnte Taupunkt unterschritten ist. Wenn die Wände mit luftdurchlässigem Dämmmaterial gut gedämmt sind, kann verhindert werden, dass die Temperatur an den Wänden unter den Taupunkt fällt, so dass keine Feuchtigkeit und damit auch kein Schimmel entstehen. Daher empfiehlt sich eine Dämmung aus ökologischem Material, welches die Luftfeuchtigkeit besser regulieren kann als konventionelle synthetische Baustoffe. Dazu zählen z. B. Holzfaserdämmung oder auch Schafwolle.

Was bei der Wahl der Baumaterialien zu beachten ist…

✔ Diffusionsoffen

✔ Ökologisch

✔ Luftdurchlässig

✔ geringe Wärmeleitfähigkeit der Dämmstoffe

Richtig Lüften und Heizen

Durch unsere Atmung erhöht sich die Luftfeuchtigkeit und der Kohlendioxidanteil der Raumluft, wodurch die Entstehung von Schimmel an Wänden und anderen Oberflächen begünstigt wird. Auch Pflanzen, Tiere und Haushaltsaktivitäten wie Wäsche waschen, duschen oder kochen, erhöhen die Luftfeuchtigkeit. Der effektivste Weg, hier Abhilfe zu schaffen, ist regelmäßiges Lüften der Wohnräume. Das heißt zwei bis vier Mal am Tag für fünf bis zehn Minuten bei vollständig geöffneten, statt nur angekippten Fenstern. Auf dauerhaftes Lüften durch z. B. ständig angekippte Fenster sollte verzichtet werden, um Energieverschwendung und zu starkes Auskühlen der Wände zu vermeiden. Außerdem ist Durchzug zwischen den Räumen durch offene Türen notwendig, um einen vollständigen Luftaustausch zu erreichen. So wird die Feuchtigkeit der Raumluft nach außen transportiert. Die Häufigkeit des Lüftens richtet sich nach der Anzahl der Menschen im Raum und die Aktivität. So muss bei sportlichen Aktivitäten oder auch beim Wäschewaschen häufiger gelüftet werden. Des Weiteren sollte Wäsche nach Möglichkeit draußen getrocknet und beim Kochen die Dunstabzugshaube angeschaltet werden. Ein Hygrometer im Raum erleichtert das Überwachen der Luftfeuchtigkeit.

Was beim Lüften zu beachten ist:

✔ Kurzzeitiges Stoßlüften

✔ Fenster vollständig öffnen

✔ Offene Türen

✔ Mehrfach am Tag

✔ Mehr Lüften bei luftfeuchtigkeitsfördernden Aktivitäten

Neben dem richtigen Lüften kann man auch durch eine gute Heiztechnik Schimmelbildung vorbeugen. Dafür ist vor allem ein einigermaßen gleichmäßiges Beheizen der Räume wichtig. Das heißt, es sollte keine Temperaturunterschiede von mehr als 5 Grad geben, damit warme, feuchte Luft nicht zu kälteren Stellen wandert und dort kondensiert. Die Türen zu kälteren Räumen, wie dem Keller, sollten geschlossen gehalten werden. Es ist empfehlenswert, alle Räume auf mindestens 16 °C zu heizen und keine Möbel vor Heizkörper oder direkt an die Wand zu stellen, damit sich die warme Luft im ganzen Raum ausbreiten kann.

Was beim Heizen zu beachten ist…

✔ Gleichmäßiges Heizen

✔ Türen zu kalten Orten schließen

✔ Keine Temperaturunterschiede von mehr als 5°C

✔ Mindestens 16°C in allen Räumen

Fazit

Schimmel entsteht durch zu hohe Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen, die häufig durch falsches Lüften oder Heizen, aber auch durch luftundurchlässige Baumaterialien hervorgerufen wird. Neben dem allgemein bekannten schwarzen Schimmel gibt es diverse andere Schimmelarten, die unterschiedlich stark gesundheitsgefährdend für den menschlichen Körper sind und unterschiedlich bekämpft werden müssen. Um welchen Schimmel es sich handelt, wie stark die Schimmelbildung fortgeschritten ist und wie man ihn entfernen kann, lässt sich am besten von erfahrenen Gutachtern beurteilen. Durch regelmäßiges Stoßlüften und ein gleichmäßiges Beheizen der Wohnräume kann man Schimmelentstehung vorbeugen. Zusätzlich hat das Baumaterial einen entscheidenden Einfluss auf die Luftzufuhr im Raum und damit auch auf die Luftfeuchtigkeit. Aufgrund ihrer Diffusionsoffenheit empfehlen sich ökologische Baustoffe wie Kalk, Lehm und Silikat, die Schimmel kaum eine Chance lassen.